再昇格1年目ながらも、高円宮杯U-18サッカープレミアリーグEASTで快進撃を続け、優勝争いを演じているのが横浜FCユースだ(11月24日時点)。このチームを今年から率いているのが、クラブOBの和田拓三。崩しのアイディアを数多く持っている指揮官に、ポジションごとに求めている動きを中心に、テーマ別に話を聞いた。

BBM sportsでは5つあるテーマを、前後編に分けすべて公開する。

後編では、ポジション別のニアゾーンのとり方と、育成年代における注意点を解説。

取材・構成/土屋雅史

(引用:『サッカークリニック 2025年1月号』【特集】今こそ知りたい!「ポケット」の攻略法 PART2:テーマ別に見るJクラブユースによるポケットの攻略 #1和田拓三より)

<テーマ3>ポジション別のニアゾーンのとり方【1】|タイミングと相手を見る目が必要

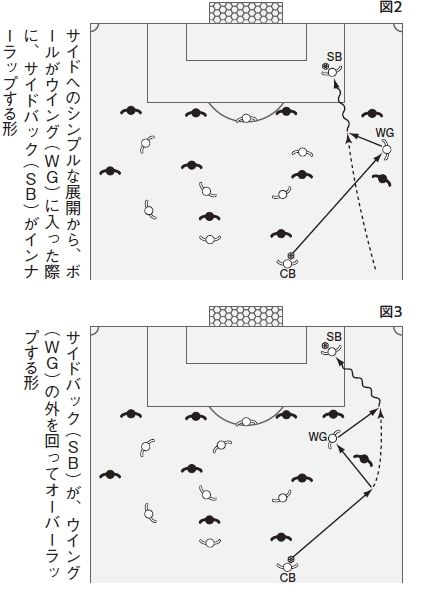

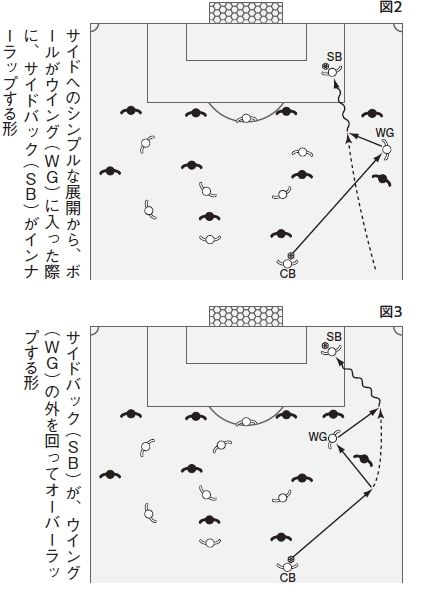

―ニアゾーンのとり方を具体的に教えてください。和田 1つは、サイドへのシンプルな展開から、ボールがウイングに入った際に、サイドバックがインナーラップする形です(図2)。ウチのチームは、その形が、結構多いです。あとは、サイドバックがウイングの外を回るオーバーラップ(図3)やフォワードとの関わりからの3人目の動きでとるイメージです。

―サイドバックのインナーラップは、タイミングが難しいと思います。和田

―サイドバックのインナーラップは、タイミングが難しいと思います。和田 あまり早く中に入りすぎると、ディフェンスを連れてきてしまいます。すると、中央の人数が増えるので、パスが通らなくなりがちです。相手のサイドハーフにサイドの守備をどれだけ意識させるかがポイント。それができると、中が空きます。タイミングが本当に大事になると思います。

―その感覚は、トレーニングで身につくものですか?和田 繰り返しによって、できる部分があると思います。ただし、そのエリアに関わる相手のサイドハーフとサイドバックのポジションをある程度、俯瞰で見られないと、インナーラップしても、相手を連れていくだけになってしまいます。そこでカットされたところからカウンターを受けて、自分が空けたスペースを使われるのが、最悪のケース。タイミングと相手を見る目が必要です。

―サイドバックがオーバーラップする際は、中にいるフォワードやトップ下にも関わってほしいですか?和田 はい。ただし、自分は、「サイドで『2対2』がしっかりとつくられている場合は、中央の2人は、直接関わらなくても良いよ」と言っています。中央でセンターバックを止める作業をしていれば、ボランチがついていけなくなりますし、「2対2」なら、サイドを崩しやすいですからね。そうなると、フォワードがニアゾーンをとりに行くこともできます。

ウチは、前向きのコンビネーションの練習をやっているのですが、サイドから入ったボールをダイレクトで流したところに走り込んで、そのままシュートを打つ形ができますし、逆サイドへのクロスという形もあります。フォワード同士の関係だけで、ニアゾーンをとることができます。

複数のクラブで、サイドバックとして活躍した和田拓三(左)。東京ヴェルディ時代の2008年には、ニアゾーンから、巧みにゴールを奪った(Photo:J.LEAGUE)<テーマ4>ポジション別のニアゾーンのとり方【2】|相手のSHとSBをどれだけつり出せるかが、大事になる―ウイングの選手がニアゾーンをとりに行くアクションに対して、強調していることはありますか?和田

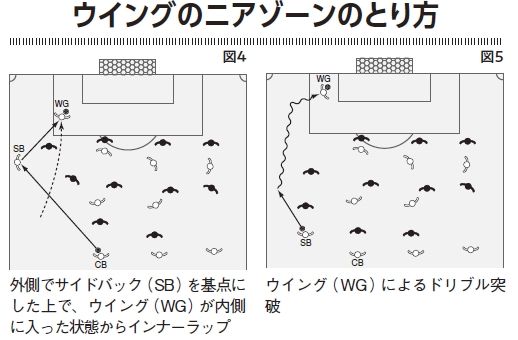

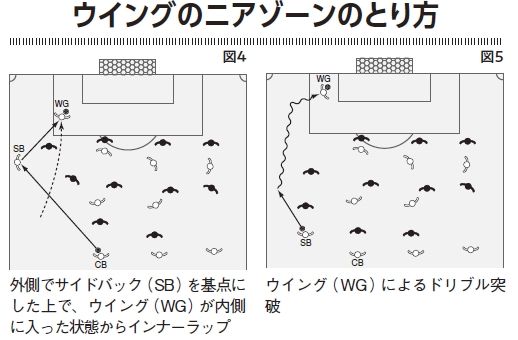

複数のクラブで、サイドバックとして活躍した和田拓三(左)。東京ヴェルディ時代の2008年には、ニアゾーンから、巧みにゴールを奪った(Photo:J.LEAGUE)<テーマ4>ポジション別のニアゾーンのとり方【2】|相手のSHとSBをどれだけつり出せるかが、大事になる―ウイングの選手がニアゾーンをとりに行くアクションに対して、強調していることはありますか?和田 外側でサイドバックを基点にした上で、ウイングが内側に入った状態からインナーラップすること(図4)です。あとは、ウイングによるドリブル突破(図5)も強調しています。ウチは、ウイングとサイドバックの関係性が良いので、そこで縦のワンツーもできます。でも、ウイングの選手は、どうしてもカットインしたがる傾向にあります。

―わかる気がします。和田

―わかる気がします。和田 それが強みになれば、問題ないのですが、「相手にとって嫌な場所をどうやって突くかを考えなさい」と常に話しています。ウイングとサイドバックの関係性によって、サイドバックが内側に入って、ボールを受けた場合は、シンプルに1本の縦パスで出ていけます。相手のサイドハーフとサイドバックをどれだけつり出せるかが、大事になります。

個人で突破して中に潜っていくところは、日本代表の三笘薫選手(ブライトン=イングランド)や伊東純也選手(スタッド・ランス=フランス)のようなイメージです。この場所でパスを使わなくても突破できるのは、チームにとって大きいです。1人でここをとれる選手がより重要になっていくと思います。

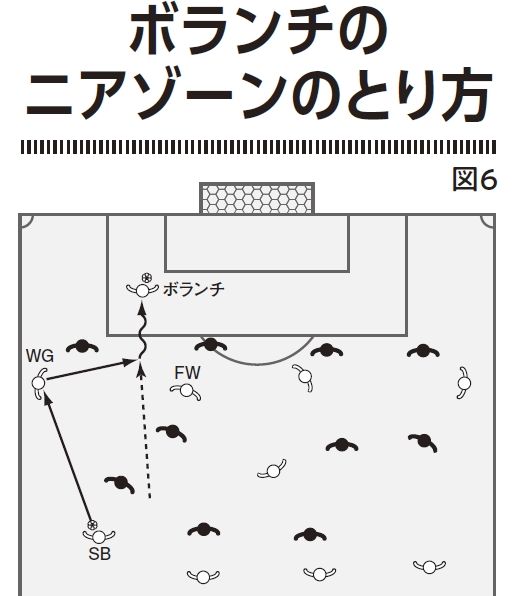

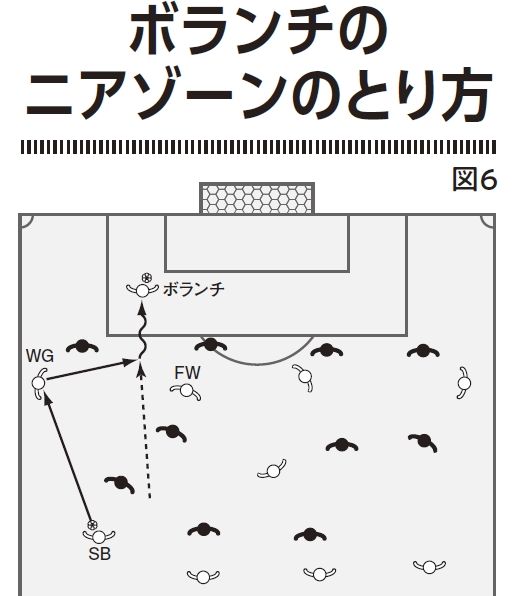

―インサイドハーフやボランチがニアゾーンをとりに行く際に求めるのは、どういったことでしょうか?和田 インサイドハーフやボランチが上がっていくことのリスクを考えつつ、「フォワードが相手のセンターバックを止めている場合は、積極的に入っていきなさい」(図6)と伝えています。ただし、ボランチがニアゾーンへ入ったときにやり直すようだと、飛び出した意味がなくなるので、クロスやシュートで終わるようにすることを要求しています。

ボランチは、FWが相手のCBを止めている場合は、積極的に入り、クロスやシュートで終わるようにする―そこでボールを奪われると危険です。和田

ボランチは、FWが相手のCBを止めている場合は、積極的に入り、クロスやシュートで終わるようにする―そこでボールを奪われると危険です。和田 ですから、「必ず、ゴールに向かうプレーで終わりなさい」と言っています。この場合も出ていくタイミングが早すぎると、手前で奪われた際のリスクが大きいので、チャレンジする中で、個々のバランスを見つけてほしいところ。ただし、どちらかと言うと、ボランチがハーフレーンでボールを受けた場合は、フォワードがニアゾーンを突くケースが多いです。

<テーマ5>育成年代における注意点|何のために使うのかという本質をちゃんと伝えたい―和田監督はサイドバックの選手でしたが、当時と今では、ニアゾーンについての考え方は変わりましたか?和田 現役時代を振り返ると、やっていること自体は、今も当時も変わりません。東京ヴェルディ時代に、ボランチの福西崇史さんからパスをもらって、中に切れ込んで、ニアゾーンから点を取ったことがあるのですが、それは、相手が嫌がることを考えての判断でした。

今はそういうことが言語化されて、サッカーを俯瞰的に考えられるようになりましたし、自分たちがこういうプレーを起こすから、相手がこう変化していくんだということがわかるようになってきました。サッカーのイメージがかなり具体的になってきたところが、自分の現役時代と違うところかなと思います。

―選手にとっては、明確な言語化によって、イメージが共有されるのは、ポジティブなことだと思います。和田 かなりポジティブだと思いますが、自分が気をつけているのは、選手の考える力を奪わないようにすることです。これは、育成年代で特に注意しなければいけない部分。いろいろなことを理論的に与えすぎると、選手の判断が問われる際に、自分で考えられなくなってしまいます。ですから、そこのバランスを意識しています。

一方で、指導者としては、選手に対して、選択肢を多く持たせてあげる作業も大事です。選手が選択肢を5しか持っていないのであれば、こちらが10とか20の選択肢を与えれば、そこの積み上げが、選手の考えになっていくはずです。選択肢を与えてもできないのであれば、選択肢をもっと多くすることを考えます。

―用語がはっきりとあると、選手にイメージが入りすぎてしまうかもしれません。和田 そうですね。言葉があると、共有しやすくはなりますが、ニアゾーンを何のために使うのかという本質をちゃんと伝えたいと考えます。なぜ、この場所がそう呼ばれているのか、なぜ、そこをとりに行きたいのかというところを理解してほしいです。

それと、チームが変わると、同じ用語にしても、使い方が変わることがあるので、そこをちゃんとわかっていなければいけません。そうじゃないと、選手は困ると思います。その用語に対して、選手が勝手に判断するようになって、とりあえず、ニアゾーンに行けば良いんでしょといったマインドになるのも違うかなと思います。メリットとデメリットの両面があるので、自分は、用語をあまり多く使わないようにしています。

今の時代は、情報が多いので、自分としては、サッカーのいろいろな面を学びながら指導することができていると感じます。そのフィードバックに対して、選手が反応してくれますし、サッカーの理解が進んでいくのが楽しいです。

-NAVIGATOR- 和田拓三[横浜FCユース 監督](Photo:土屋雅史)

-NAVIGATOR- 和田拓三[横浜FCユース 監督](Photo:土屋雅史)PROFILE

和田拓三(わだ・たくみ)

1981年10月20日生まれ、静岡県出身。浜名高校から日本大学に進み、2004年に清水エスパルスに加入した。サイドバックとして活躍し、横浜FCなどでもプレー。12年に、アビスパ福岡で現役から退いた。13年から横浜FCを指導。22年と23年はジュニアユースの監督を、24年はユースの監督を務め、今季は高円宮杯U-18サッカープレミアリーグEASTで、優勝争いを演じている( 11月24日時点)。日本サッカー協会公認A級コーチライセンスを持つ

「 【特集】今こそ知りたい!「ポケット」の攻略法」を掲載した「サッカークリニック2025年1月号」は

こちらで購入