|小学生に伝えるポケットの攻略どこから攻めるか、その選択肢を与える方法として、ポケットという言葉を使うと、引き出しがより増える認知や判断の力を養うことに注力した指導を行なうなど、注目を浴びるようになった神奈川県の街クラブが、中野島FCだ。ポケットの攻略については、どんな指導がされているのか?川崎フロンターレのアカデミー出身で、このクラブのメインコーチを務める岡本一輝に聞いた。

取材・構成/鈴木智之

(引用:『サッカークリニック 2025年1月号』【特集】今こそ知りたい!「ポケット」の攻略法 PART4:ジュニア年代からポケットを攻略していくための指導 岡本一輝(中野島FCコーチ)より)

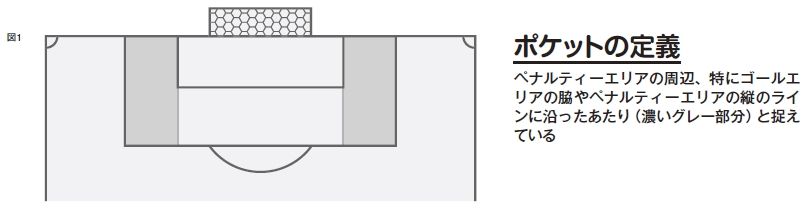

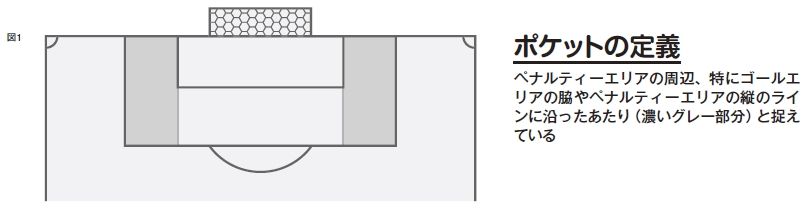

|感覚として、縦のラインを通過する意識が大事―ポケットを定義づけしてください。岡本 僕の中では、ゴール前のハーフスペースというイメージです。ペナルティーエリアの周辺、特にゴールエリアの脇やペナルティーエリアの縦のラインに沿ったあたり(図1)をポケットと捉えています。選手には、「中央からの攻撃が難しい場合は、ポケットを目指そう」といったニュアンスで伝えることがあります。

―攻撃時にポケットを狙うメリットについては、どのように考えますか?岡本

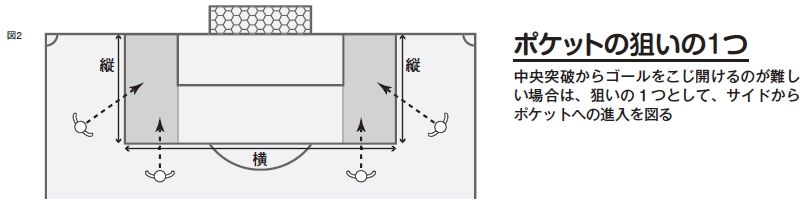

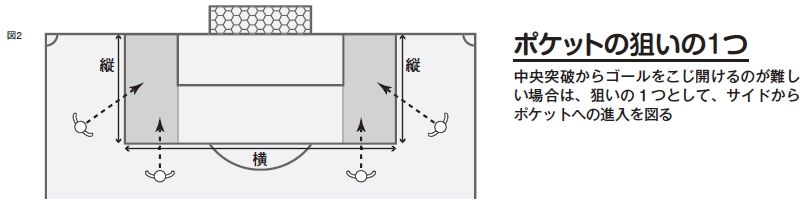

―攻撃時にポケットを狙うメリットについては、どのように考えますか?岡本 1番のメリットは、攻撃しやすくなることです。通常、相手はゴールの正面を中心に守ります。ですから、引いて守ってくる相手に対して、中央突破からゴールをこじ開けるのは難しいでしょう。そういう場合は、狙いの1つとして、サイドからポケットへの進入を図ります。

僕は、「ペナルティーエリアの横と縦」(図2)という言い方をしているのですが、ペナルティーエリアの横を守るチームはあっても、最初から縦を守るチームはありません。ですから、ペナルティーエリアの横と縦のラインを通過するような感覚で攻めれば、自然とゴールチャンスが増えます。

―ポケットを横と縦で表現するのは面白いと感じます。岡本

―ポケットを横と縦で表現するのは面白いと感じます。岡本 感覚として、縦のラインを通過する意識が大事で、それがポケットを攻略することになります。ペナルティーエリアの縦と横のラインを通過できれば、縦、横、斜めから入ることになるので、3方向から攻められます。

―その考え方は、どこで得たのでしょうか?岡本 僕が川崎フロンターレU-18にいたときに、コーチの方から教わったと記憶しています。引いて守る相手に対して、無理に中央突破しようとした際に、「普段やっている、ライン通過のゲームを思い出してみよう」という話をされたんです。

「ペナルティーエリアには縦と横のラインがあるよね。どっちから攻めるほうが、ゴールにつながりやすい?」とハーフタイムに言われたのですが、それを意識したことによって、後半の展開が変わりました。ポケットを使った進入からワンタッチシュートを打つなど、攻撃のバリエーションが、格段に増えました。意識1つで、こんなにも変わるものなんだと実感しました。

―当時は、どこのポジションでプレーしていたのですか?岡本 僕は左利きですが、右サイドハーフでプレーしていました。ハーフタイムにアドバイスを受けるまでは、カットインで中に切れ込んで、ミドルシュートを打つことが多かったんです。でも、それだけではなく、ペナルティーエリアの縦横のラインを通過することに意識を向けました。相手が僕のマークに来ることによって、ほかの味方が空いたり、スペースができたりしました。

後半に入って、チームの攻撃の展開が変わったんです。僕自身のプレーとしては、良い形でフィニッシュに持ち込めるようになりました。

―ボールを持っていない選手は、ポケットをどのように意識すれば良いでしょうか?岡本 ボールを持っていない選手がポケットに入っていくと、相手のマークを引きつけて、ゴール前にスペースをつくることができます。そうなると、ボールを持っている選手が、そこにドリブルで進入したり、パスを受けてクロスボールを入れたりと、いろいろな展開(図3)ができます。

ただ単にボールをポケットに届けるだけでなく、ポケットを使うフリをした上で、違う方向からゴールに向かうこともできます。ポケットへのランニングやそれを意識したボールの持ち方が、大切になります。

|最も大事なのは、正しいポジションをとること―ポケットをとるために、欠かせない要素はありますか?岡本

|最も大事なのは、正しいポジションをとること―ポケットをとるために、欠かせない要素はありますか?岡本 最も大事なのは、正しいポジションをとることです。ポケットをとろうとして、みんながペナルティーエリアに集まれば、相手も、そこに集結します。ですから、ピッチを広く使う選手が必要です。

また、チーム全体でポケットを目指す意識が大切です。自分が外に開くことで、スペースをつくって、ほかの選手にポケットをとらせようといった具合に、各選手が、幅、深さ、ギャップなどを意識して動くことが、大事になります。これは、ポケットをとるためだけではなく、最終的にゴールに向かうために必要な要素です。

―ポケットをとるためのポイントは、ほかにもありますか?岡本 ボールの持ち方も重要です。ポケットへのパスを相手に察知されないように、あえてシュートを狙うようなボールの持ち方をするといったことです。ミドルシュートを打つと相手に思わせて、自分に注目を集めてから、ポケットに入るパスを出すといったボールの持ち方が、ポイントになると思います。

それと、出し手と受け手のタイミングを合わせなければいけません。受け手が何となく立っていたら、相手にポケットを埋められます。受け手が入っていくタイミングが大事。そして、出し手は、受け手が走り出すタイミングを感じなければいけません。ワンタッチなのかツータッチなのかという判断を含めて、練習で合わせていく必要があります。

―ポイントが、たくさんあるようです。岡本 パスの方向、強さ、タイミングもポイントですし、オフ・ザ・ボールの動き、特に背後へのランニングも大切です。ポケットに入っていくランニングには、種類があります。ただ単に直線的に走るのではなく、ゴールの方向に体重を乗せたまま進入するのがベストです。

ポケットに100パーセントのスピードで入るためには、相手がいないスペースをつくりたいところです。下がりながらタイミング良く入っていったり、インナーラップ、オーバーラップ、ダイアゴナルで斜めに入っていったりする動き(図4)があります。

特にジュニア年代の選手は、動きのバリエーションが少ないので、ゴール前にまっすぐ入るだけの単調な動きになりがちです。指導者としては、相手を引きつけた上で、100パーセントのスピードで走るための動きの種類を基準として示す必要があります。

―パスの出し手が心がけたいことは何でしょうか?岡本 1つは、対角の意識です。強い相手だと、守備がボールサイドに寄ってくるので、逆サイドの選手のアクションが、大切になります。対角にボールを出せる技術も必要で、そのためには、キックの技術が求められます。蹴ることができないと、そもそも、対角を見る意識が生まれにくいでしょう。ですから、キックにも取り組む必要があります。

3人目の動きも、外せない要素です。ボランチからトップの選手にボールが入った場合、サイドの選手は、いつどのように動き出すかを考えなければいけません。

|ポケットに行けたらOKではない―ポケットのとり方には、どんなパターンがありますか?岡本 大きく分けると、3つのパターンがあります。シンプルに同サイドからとるパターン、先ほど話した逆サイドから進入するパターン、そして、中央からのパターンです。中央でボールを持ったら、両サイドのポケットに行きやすいので、両サイドの選手は、ポケットへの進入を意識したポジションどりが、大事になります。

単純にクロスを上げることよりも、ポケットに進入することに意識を持ったほうが、相手にとって脅威になります。ただし、ポケットに入るタイミングを間違えると、スペースを埋めてしまうことになります。そうなると、プレーできるエリアが狭くなるので、状況によっては、ポケットではなく、その外でパスを受けたほうが良いケースがあります。

まずは、相手の背後を意識しなければいけません。相手にとって脅威になる同ラインに立った上で、ファーストタッチで相手と入れ替わって、ポケットに入るといった動き(図5)を積極的に狙ってほしいです。

―ポケットをとることに関して、指導する上でのポイントは何でしょうか?岡本

―ポケットをとることに関して、指導する上でのポイントは何でしょうか?岡本 どこから攻めるか、その選択肢を与える方法として、ポケットという言葉を使うと、引き出しがより増えると思います。

指導者として、間違ってはいけないのは、得点するのが目的であることです。ポケットに行けたらOKではありません。

また、ポケットではなく、中央から行けたのではないかという視点を持っておかないと、子供たちが、目的を見失います。中央は狭いので、サイドから攻めるしかないと、指導者の目には映ったとしても、選手目線で見ると、それほど狭くないというケースが、よくあります。

僕は、練習中にピッチの中に入って、選手と一緒にプレーするようにしています。選手と同じピッチに立つと、狭そうに見えても行けるな、ギャップができるなといったことが、よくわかります。

ゴールへの最短距離が空いているのに、サイドに展開するのは違うと思うので、その点は、強く意識させています。

―逃げとして、サイドに展開するのも良くありません。岡本 そうなんです。相手の立ち位置を見ながら、狭いと感じて、サイドに逃げると、相手にとって、こわくない選手になってしまいます。ですから、「まずは、中央から行けないか」という話をして、実際に仕掛けさせてみます。これは、重要なポイントだと思います。

―ゴールへの最短距離を目指す過程において、ポケットを活用するわけですね。岡本 まずは、ゴールに速く行くことを優先するべきです。その中で、ポケットという引き出しがあれば、ポケットを使ったサイドからの攻撃を見せることによって、中央の最短ルートに行きやすくなります。

ポケットは攻撃の選択肢を増やすための魔法の言葉ですが、選手への意識のさせ方や指導者の見方が間違っていると、ポケットが目的になってしまいます。ゴールにまっすぐに行けるのに、わざわざサイドから回るということになりかねません。

-NAVIGATOR- 岡本一輝[中野島FCコーチ](Photo:鈴木智之)

-NAVIGATOR- 岡本一輝[中野島FCコーチ](Photo:鈴木智之)PROFILE

岡本一輝(おかもと・かずてる)

1996年1月28日生まれ、神奈川県出身。中野島FCから、川崎フロンターレのアカデミーを経て、桐蔭横浜大学に進んだ。大学卒業後、アンコールタイガーFC(カンボジア1部リーグ)でプレー。2019年から、中野島FCでコーチを務める。22年のプレミアリーグU-11チャンピオンシップでクラブ初となる全国大会優勝に導いた。日本サッカー協会公認A級コーチU-12と同U-15のライセンスを持つ

「 【特集】今こそ知りたい!「ポケット」の攻略法」を掲載した「サッカークリニック2025年1月号」は

こちらで購入