ボクシング・マガジン編集部

藤木邦昭

1997年の3月、私はイギリスのバーミンガムにいた。当時の私はバドミントン・マガジン編集部員。この地で行われるバドミントン全英オープンの取材が目的だったが、実はもうひとつの計画を密かに練っていた。ナジーム・ハメドに会う――。

世界フェザー級の統一王者にして、ボクシングの異端児。クネクネと上体を動かしてノーガードのまま相手のパンチを外し、すぐさま放つ爆発的な強打で一撃KO。まるでコミックのようなボクシングと、モハメド・アリ並みの強烈なナルシシズムで世界中の注目を集める、人呼んで「悪魔王子」。イギリスに行くなら、なんとしてもハメドに会いたかった。

すでにボクシング・マガジン編集部を離れて8年。バドミントンの世界にどっぷり浸かっていた私だが、やはりボクシングへの興味は抑えられない。バーミンガムに着くなり、さっそく行動を開始した。

まず、街の中心部にある大きな書店へ。ここでイギリスのボクシング年鑑と、ハメドのいるシェフィールドの地図、そしてシェフィールドへ行くための時刻表を購入した。ホテルに帰って調べてみると、ハメドの所属するボクシングクラブは、シェフィールドのウィンコバンクという街にあることがわかった。そこへ行くには、シェフィールド駅からタクシーで約15分。シェフィールドまでは、バーミンガムから鉄道で1時間15分ほど。よし、これなら半日あれば行ける。問題は、その半日をどう捻出するかだ。

バーミンガムの滞在期間は1週間。もちろん、全英オープンは毎日、朝から晩までやっている。と言っても、広大なアリーナに敷かれた16面のコートで繰り広げられるトーナメントすべての試合を見られるはずもない。前半戦はタイムテーブルで日本の選手の試合をチェックしながらの観戦となるが、空き時間は意外に多い。ここしかない! トーナメント表をにらみながら、私はある時間を特定し、シェフィールド行きを決断した。

シェフィールド駅

その日が来た。バーミンガムからシェフィールドまでの電車はインターシティという特急列車で、どうやら新幹線のような乗り物らしい。新幹線で1時間15分というと、東京から名古屋くらいか? 思っていたより遠い。少々不安になりながらも往復の切符を買い求め、インターシティに乗車した。2等席だったが座席は広く、大きなテーブルも付いて快適だ。

駅で買った新聞を広げると、スポーツ選手の人気投票をやっていて、ハメドはサッカーのデビッド・ベッカムと並んでトップ。改めてこの国での人気の高さを思い知る。新聞スタンドでは週刊のボクシングニュース誌も売っているし、テレビのスポーツニュースでも毎日ボクシングの話題が流れている。こんな国のスーパースターを、見知らぬ外国人がアポなしで訪ねていっていいものか? 期待と不安を乗せて、インターシティはシェフィールドに到着した。

この教会がジム?

小雨のせいか、駅から見るシェフィールドの風景は灰色に染まっていた。大きな街ではあっても、近代的な大都会という感じではない。タクシーにしても、ロンドンやバーミンガムではピカピカに磨き上げられた箱型車だったのが、ここの駅前には埃っぽい普通車ばかりが並んでいる。その先頭の車に近づくと、ドライバーはちょっと怖そうな髭面のアラブ系。それでも「ウィンコバンク。ナジーム・ハメドのボクシングジム」と伝えると、心得た様子で発車した。

窓外に巨大な工場の煙突や庶民的な住宅街を見ながら「ハメドは速いぜ」「ここに大きなスーパーマーケットができるんだ」とドライバーのシェフィールド自慢を聞く。「中にいる間、ここで待ってるよ」とアラブ系が車を止めたのは、古びた教会の前だった。

「ここ?」

その教会風の建物の壁には、なるほど「セント・トーマス/ボーイズ・ガールズ/クラブ」などと書かれ、ボクシングのイラストが描かれた看板が貼られている。窓もなく、中の様子はうかがえない。恐る恐る木製のドアを押してみると、簡単に開いた。誰かな? と振り返った初老の男性は、ブレンダン・イングル。このジムでハメドを幼いころから指導してきたトレーナ―&マネージャーだ。

「どこから来たのかい? 日本? そりゃ、ご苦労さん。何でも見ていってくれ」

イングルさんは笑顔で歓迎してくれた。夢のような時間が始まった――。

ジム内を見回すと、リングやサンドバッグ、パンチングボールなど設備は日本のボクシングジムと変わらないが、床中に赤や黄色のペンキで大小の円や線がペイントされている。ハメドの変化に満ちたフットワークは、このラインを軽快にステップしながら磨かれたのだろう。イングルさんに聞くと、ハメドは今日来るかどうか「わからない」とのことだったが、私はもう十分、満足だった。

「写真、いいですか?」

「ノー・プロブレム」

イングルさんの厚意に甘えて、シャッターを切りまくった。

リング上ではハメドの顔がプリントされたTシャツを着たトレーナーが、ミットを受けている。顔もそっくりだから、兄弟かも。カシャリ。

ジムの隅で記者らしき人と話しているのは、ミドル級コンテンダーのヘロール・グラハムだ。カシャリ。

小学生くらいの子が台に乗ってパンチングボールを叩き始めた。上手~。カシャリ。

別の子が、スーパーウェルター級ランカーのライアン・ローズとマスボクシングを始めた。カシャリ。

「ネクスト・チャンピオンだよ」とイングルさんが紹介してくれた若い選手をカシャリ。彼に頼んで、イングルさんとも一緒にカシャリ。

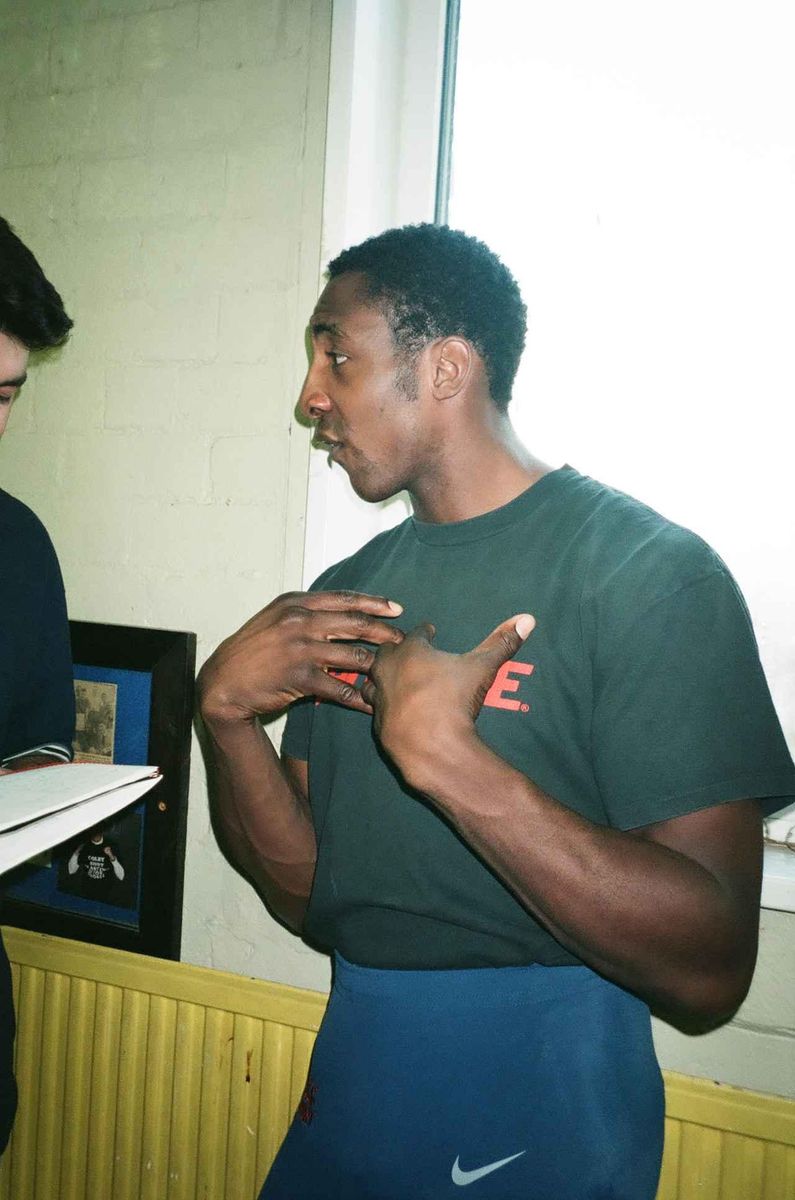

時間を忘れてシャッターを切り続けていると、奥でドアが開く音がした。反射的に振り返ると、入ってきたのはプリンス・ナジーム・ハメドではないか。「あっ!」と思わずカメラを向けたのが、いけなかった。

「STOOOOOOP!!」

ハメドが私を指差しながら、大股で突進してくる。胸がぶつかるくらい近づくと、アゴを上げて上目遣いになり、一気にまくし立てた。

「#$β%&γ◎§□!!!」

パンチ同様、速すぎて言葉は聞き取れないが、写真を撮るなと言っていることは理解できた。その剣幕たるや、いつもリング上で相手と演じる罵り合いそのものだ。

「すみません。私は日本のボクシングファンで、ただあなたに会いたくてここに……」

という私の言葉にはまったく耳を貸さず、怒鳴り続けるハメド。凍りつく選手たち。隣ではイングルさんが肩をすくめている。その目は私に「ごめんよ」と言っていた。すでにイングルさんは巨大な存在になり過ぎたハメドをコントロールできなくなっていたようで、ほどなくマネージャー契約も打ち切られている。

ひとしきり怒鳴り終えると、ハメドは打ちのめされた日本人を尻目に、すたすたとジムの奥に歩いて行った。改めて見ると、その出で立ちは、だぶだぶの迷彩服の上下に、矢吹丈が背負っていたようなズタ袋。今やセレブリティとなった人物のプライベートな時間に、いきなり未知のアジア人がカメラを向けては、怒られても仕方なかったろう。

ハメドはリングの向こう側でライアン・ローズたちと何やら話し始め、ローズが自分のバッグから取り出した新品らしきトランクスを「フーン」とうなずきながら見ていた。

この日、ハメドが練習したかどうかはわからない。タクシーも待たせているし、私はイングルさんに丁重な礼をしてジムを出た。約束通り待っていたアラブ系のドライバーは疑い深そうに待ち料を請求し、私がそれに色を付けた額を示すと、ご機嫌で車を発進させた。

「ハメドとは、会えたかい?」

「うん、まあ、いちおう……」

達成感。安堵感。敗北感……。いろんな思いがないまぜになって、シェフィールドの空は夕暮れ色に染まっていった。

ジム内をうろつく犬。なんとも牧歌的

順番に選手のミットを受けるブレンダン・イングルさん

円や線が床中に描かれていた

インタビュー中のへロール・グラハム

巧みにパンチングボールを叩く少年

彼らはその後チャンピオンになれたのだろうか?

ジュニア選手とマスボクシングをするライアン・ローズ

2026-02-09

ベースボール・マガジン社創立80年記念イベント!落合博満氏トークショー「野球噺」が決定

PR | 2026-02-18

週プロトーク「Sareeeデビュー15周年記念横浜武道館決起集会」3・10闘道館にて開催

2026-02-22

大仁田厚がアントニオ猪木を超えた! “燃える闘魂”を撮り続けて半世紀“猪木カメラマン”原悦生が選ぶ“関西プロレス事件簿”第1位は日本初のファイアーマッチ【週刊プロレス】

2026-02-24

【新作情報】「BBM2026スポーツカードセット 惜別」あなたの魅せた輝きは未来への懸け橋となる!

2026-02-24

平林清澄が日本人トップで目標のMGC出場権獲得、次は「タイムアタックする海外マラソン」へ【大阪マラソン】

2026-02-24

【連載 泣き笑いどすこい劇場】第37回「ゲン担ぎパート2」その1

2024-04-01

ベースボール・マガジン社の人工芝一覧、導入実績、問い合わせ先 [ベーマガターフ]

2026-02-09

ベースボール・マガジン社創立80年記念イベント!落合博満氏トークショー「野球噺」が決定

PR | 2026-02-18

週プロトーク「Sareeeデビュー15周年記念横浜武道館決起集会」3・10闘道館にて開催

2026-02-22

大仁田厚がアントニオ猪木を超えた! “燃える闘魂”を撮り続けて半世紀“猪木カメラマン”原悦生が選ぶ“関西プロレス事件簿”第1位は日本初のファイアーマッチ【週刊プロレス】

2026-02-24

【新作情報】「BBM2026スポーツカードセット 惜別」あなたの魅せた輝きは未来への懸け橋となる!

2026-02-24

平林清澄が日本人トップで目標のMGC出場権獲得、次は「タイムアタックする海外マラソン」へ【大阪マラソン】

2026-02-24

【連載 泣き笑いどすこい劇場】第37回「ゲン担ぎパート2」その1

2024-04-01

ベースボール・マガジン社の人工芝一覧、導入実績、問い合わせ先 [ベーマガターフ]