海外経験が豊富な元日本代表選手の廣山望が、今年からU-16日本代表の監督を務め、チームの強化と選手の発掘を着々と進めている。過去に2度、U-17日本代表のコーチとして、ワールドカップを経験し、アンダー世代の選手たちが身につけるべきものを認識している指揮官だ。その廣山監督に、ポケットという言葉の使い方を提示してもらう。加えて、守備を固めてくるチームと対峙した10月のU17アジアカップ予選において、相手を崩すために選手たちに意識させたことなども聞いた。

取材・構成/松尾祐希

(引用:『サッカークリニック 2025年1月号』【特集】今こそ知りたい!「ポケット」の攻略法 PART6:アンダー世代の日本代表監督による解釈と対策より)

|チャンスのにおいを感じて、前に出ていくことが大事

―ポケットをうまく使えたとしても、最後に決めきるストライカーがいなければ意味がありませんが、アジアカップ予選では、フォワード陣が、ゴールをしっかりとマークしました。廣山 今回は、フォワードに関しても、ポケットをとる回数が増えました。ただし、センターフォワードには、「斜めに走って、背中向きになるのではなく、中で構えて、点を取ってほしい」と伝えていました。

浅田大翔(横浜F・マリノスユース)は、斜めにも走りつつ、効果的にゴール前に入った(図4)と思います。そこまでできる選手は、そんなに多くはいません。センターフォワードには、ここぞというときにゴール前にちゃんといてほしいです。最近の年代別代表チームには、そういうタイプが少なかったのですが、今回の浅田は、しっかりと点に結びつけてくれました。

谷は、下がって受けることもありますが、クロスの場面では、ここという場所に必ずいます。それが魅力で、今回、代表に初めて招集したのですが、チームにフィットしました。

―これまでは個々の判断やゴールへの意識を優先させているようですが、ここから先は、より高いレベルの相手を崩さなければいけません。今後は、どのようにアプローチしていくのでしょうか?廣山

―これまでは個々の判断やゴールへの意識を優先させているようですが、ここから先は、より高いレベルの相手を崩さなければいけません。今後は、どのようにアプローチしていくのでしょうか?廣山 アジアカップの本大会(2025年4月開催)までに、強いチームとゲームをやっていくことになりますが、ボランチについて、考えるところがあります。いつもうしろでゲームをつくるだけではなく、ディフェンスのことを気にしつつも、背後に飛び出して、ゴールに向かうアクションを起こしてほしいんです。それが、攻撃のスイッチになるからです。

そこから、3、4人がゴール前へと一気にたたみかけるような迫力を持った攻撃ができるようになりたいです。それが、最終的にポケットに入る動きになると思います。

―強豪国が相手だと、ビビってしまうことが考えられます。メンタル面も重要になる気がします。廣山 ビビる、ビビらないの問題はあるかもしれませんが、チャンスのにおいを感じて、前に出ていくことが大事です。

相手の守備陣は、ちゃんと準備して守れば、強さをある程度発揮するでしょう。でも、こっちが先に出て、慌てさせるようなシーンをつくれば、17歳という年齢を踏まえると、そこまで守りきれないと思います。

去年行なわれたU-17ワールドカップのグループステージ第2戦で対戦したアルゼンチンは、日本よりも強度が高かったので、日本は、慌てふためいてしまいました。決して、ビビってできなかったわけではありませんが、そこでできるようになるためには、経験値が必要。どの相手に対しても先手を打てれば、ある程度、こっちのペースで攻撃を仕掛けられます。それが、サッカーだと思います。

相手が整う前に、先制パンチを繰り出すことが重要です。良いパンチを繰り出すための良い準備をしている間に、相手の防御が良い状態になってしまうことがあります。そうなると、思いきりいっても、ゴールを決めることは、なかなかできません。でも、相手がウワッと思った瞬間にパンチを繰り出して、それで相手が崩れれば、隙もスペースもできます。そうなると、二の手、三の手をまた打っていけるのですが、それができたのがアルゼンチンでした。自分のターンになった際に、パンチを繰り出せるかどうかがポイント。日本はまだ慣れていませんが、そういうのが習慣になるようにしたいです。

|ポケット周辺の守備は数をこなすしかない

昨年のU-17ワールドカップに出場したDFの小杉啓太。現在、スウェーデンでプレーする彼は、状況判断に優れた守備を見せるようになるなど、成長著しい選手の1人だ(Photo:Getty Images)―守備側から考えると、ポケットをとられない守り方が必要です。廣山

昨年のU-17ワールドカップに出場したDFの小杉啓太。現在、スウェーデンでプレーする彼は、状況判断に優れた守備を見せるようになるなど、成長著しい選手の1人だ(Photo:Getty Images)―守備側から考えると、ポケットをとられない守り方が必要です。廣山 ゴールを守る際は、優先順位を踏まえた上で、ポジションをとったり、予測したりすることが、大切になります。それと、ポケットに向かって走ってくる相手に対するボールの角度も、重要なポイントです。

ゴールから遠い方向に走る相手に対して、うしろから、慌ててファウルを犯す必要はありません。でも、ゴールに向かってくるポケットランの相手に対しては、誰かが必ず出ていかなければいけないですし、誰かが出たら、ほかの選手が、その場所を埋めなければいけません。選手が、形ではなく、原則に従って判断しなければいけないわけです。

ポケットに対する守備は、練習の賜物です。ポケット周辺の守備については、数をこなすしかありませんし、数をこなせば、頭と体が連動して、冷静にプレーできます。

板倉滉選手(ボルシアMG=ドイツ)や冨安健洋選手(アーセナル=イングランド)は、最後にゴール前で対応する際に、決して慌てません。ただし、スピードを上げる際はギアをキュッと入れて、出るべきところに出ていきます。相手の状況を見た上で、出るべきときは出なければいけないですし、逆に、出ずにスペースを守らなければいけないケースもあります。

そこで慌てると、後手を踏んでしまいます。何が起きそうなのかを予測することが大事。シュートを打たれるにしても、枠に飛ばせないような場所にポジションをとらなければいけません。慌てて出ていって、コースを空けてしまうのは良くないです。最悪なのは、相手が外向きのタイミングで、慌てて出ていった結果、空いた場所を使われることです。ポケットを使われないような状況判断を繰り返し下していけば、大丈夫なポイントが見えてくるはずです(図5)。

―経験が、大事になります。廣山

―経験が、大事になります。廣山 ですから、16歳の時期にすべてを理解させるのは難しいです。27歳とか28歳になれば、わかってくるものですが、U-17年代からやると、センスがある子は、かなりうまくなります。

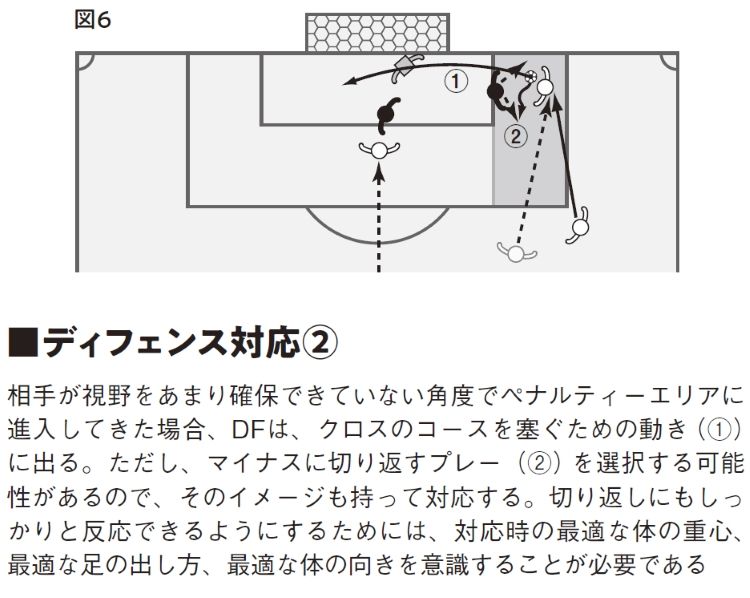

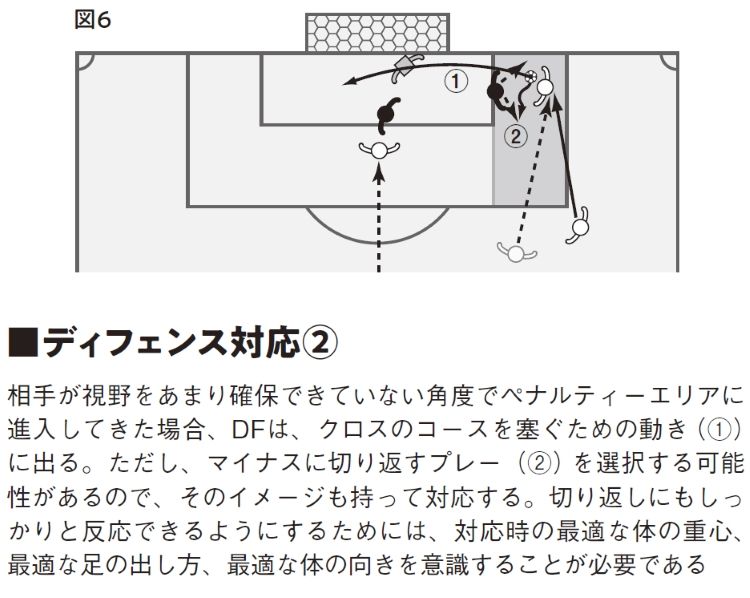

先ほど話したU-17ワールドカップに出場した選手の中では、小杉啓太(ユールゴーデンIF=スウェーデン)が、最後にめちゃくちゃ上手になりました。数的不利な状況であっても、1人で2人分のスペースを消しましたし、最後はボールに出ていきました。難しい状況でも、相手の可能性を狭める守備(図6)ができるようになったんです。経験値が関係してくる部分ですが、自分が得意とする守り方の形に持っていけるようになると良いですね。

PROFILE

廣山望(ひろやま・のぞみ)

1977年5月6日生まれ、千葉県出身。本田裕一郎監督(当時)の指導を受けた習志野高校において、福田健二(名古屋グランパスなどでプレー)らとともに、全国高校総体優勝を経験し、卒業後、ジェフユナイテッド市原(当時)に加入した。2001年に海外に渡り、セロ・ポルテーニョ(パラグアイ)やブラガ(ポルトガル)などでプレー。セロ・ポルテーニョ時代に日本代表に選出され、2試合に出場した。04年に、モンペリエ(フランス)から東京ヴェルディに移籍。セレッソ大阪やザスパ草津(当時)などにも所属し、12年に引退した。スペイン・バルセロナでの指導者海外研修を経て、14年から、JFAアカデミー福島U-15の監督やU-17日本代表のコーチなどを歴任。現在は、25年のU-17ワールドカップを目指すU-16日本代表の監督を務める

「 【特集】今こそ知りたい!「ポケット」の攻略法」を掲載した「サッカークリニック2025年1月号」は

こちらで購入