|ゴールに向かう選択を促すことが、結果的にポケットの攻略につながる海外経験が豊富な元日本代表選手の廣山望が、今年からU-16日本代表の監督を務め、チームの強化と選手の発掘を着々と進めている。過去に2度、U-17日本代表のコーチとして、ワールドカップを経験し、アンダー世代の選手たちが身につけるべきものを認識している指揮官だ。その廣山監督に、ポケットという言葉の使い方を提示してもらう。加えて、守備を固めてくるチームと対峙した10月のU17アジアカップ予選において、相手を崩すために選手たちに意識させたことなども聞いた。

取材・構成/松尾祐希

(引用:『サッカークリニック 2025年1月号』【特集】今こそ知りたい!「ポケット」の攻略法 PART6:アンダー世代の日本代表監督による解釈と対策より)

|ポケットへの進入が目的になってはいけない 10月15日から29日まで、U17アジアカップ予選を戦ったU-16日本代表(Photo:松尾祐希)―ポケットについて、どのように考えていますか?廣山

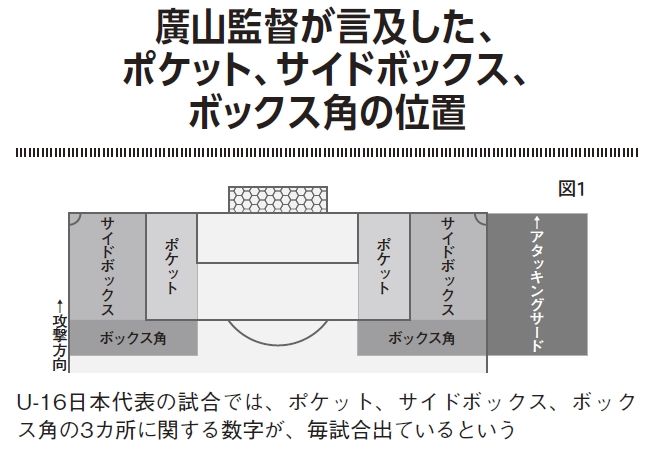

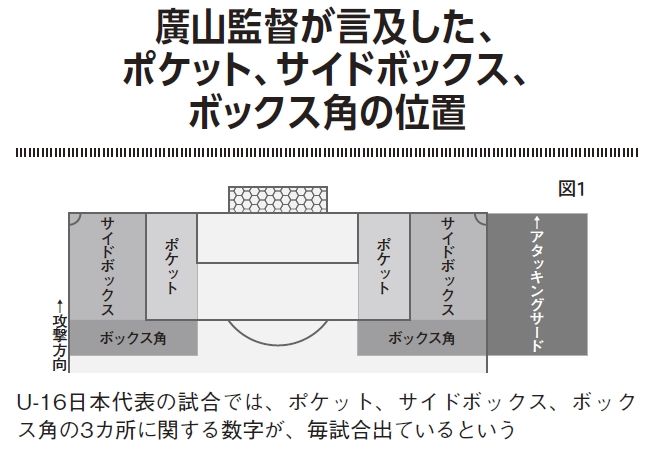

10月15日から29日まで、U17アジアカップ予選を戦ったU-16日本代表(Photo:松尾祐希)―ポケットについて、どのように考えていますか?廣山 U17アジアカップ予選を10月にカタールで戦いました。表に出せないデータではありますが、ポケット、サイドボックス、ボックス角の3カ所(図1)に関する数字が、毎試合出ています。

ポケットは、攻撃する上で、最も価値があるエリアです。ただし、ポケットの奪取はあくまでも結果でしかなく、そこに入っていくためにどうするかが大事。我々は、相手のディフェンスラインの背後をとること、つまり、ラインブレイクを重視しています。相手の背後をとりに行く思考が大事なんです。

日本代表が、9月のワールドカップ最終予選(3次予選)で中国戦(〇7-0)とバーレーン戦(〇5-0)を行ないましたが、2試合とも、相手の背後をかなりとっていました。ボール保持者がフリーになるたびに、南野拓実選手(モナコ=フランス)や上田綺世選手(フェイエノールト=オランダ)が、背後をとるアクションを起こしていましたし、サイドでは、三笘薫選手(ブライトン=イングランド)、伊東純也選手(スタッド・ランス=フランス)、堂安律選手(フライブルク=ドイツ)が、背後をうかがいながら、そこを何度も狙う状況をつくっていました。彼らのプレーが我々の教科書になったので、分析した上で、A代表の数字もU-16代表の選手たちに提示しました。

―それが、U17アジアカップ予選に活かされたのですね。廣山 アジアカップ予選では、あれを参考にして戦おうと話しました。そこで戦ったネパールとモンゴルは、特に守備に重きを置く相手だったので、ラインブレイクをしっかりと体現しなければいけませんでした。

予選前の8月に中国に遠征したのですが、3試合で3点しか取れませんでした。ベトナムとの最終戦は、先制されてから6バックで引かれたのですが、それをまったく崩せずに、0-1で負けたのです。

アジアカップ予選はその分析から始まったのですが、「3-4-2-1」の布陣だと、流動性がどうしても少なくなると感じていました。サイドまでボールを動かせても、前線のアクションがまったくなかったので、その数字や選手一人ひとりのアクションの数を出しました。

日本代表の同じポジションの選手を比較の対象にして、データを提示した上で、練習では、シャドーとボランチの選手がボールを引き出すようなアクションを求めました。その結果、相手のディフェンスラインを越えていくアクションやゴールに対する動きが多くなりました。アジアカップ予選では、ポケットへの進入回数が増えたと思います。

―選手への伝え方が変わってきそうです。廣山 そうなんです。ポケットへの入り方をどうするかという伝え方ではなく、「相手のラインを越えてゴールに向かう選手を増やそう」と言ったほうが良いかもしれません。

―育成年代の選手にポケットという言葉を伝えると、それだけにフォーカスする可能性があります。廣山 プロ選手の場合は、形をある程度決めることによって、迷いがなくなったり、動きを予測しやすくなったりすると思います。決めごとがあればあるほど、相手よりも早く正確にボールを送り込めるので、先手をとれます。もちろん、U-17年代についても、ワールドカップでは形が必要になると思いますが、基本的には、選手が下すその場の状況判断を優先しながら、まずはゴールを目指すべきでしょう。

ゴールを目指すためにアクションを起こすということを理解しなければいけません。アタッキングサードに入ったら、その点を特に意識するべきです。形を提示するケースもありますが、基本的にはゴールに向かう選択を促すことが、結果的にポケットの攻略につながるのではないでしょうか。

―ポケットの進入は、あくまでも結果論と言いますか、あとづけですね。廣山 そうですね。これまではクロスボールからの得点が少なかったんです。クロッサーの精度という課題もあったと思いますが、それよりも、クロスを上げる場所に問題があったので、ポケットのエリアまでえぐれば、得点できる可能性が高くなるという考えのもとに、そこから逆算しました。アジアカップ予選では、21点のうちの12点がクロスからのものでした。ポケットをえぐってからのクロスが、得点につながったわけです。ポケットをとりに行くという考え方ではなく、相手のゴールに向かった結果として、ポケットへの進入が増えて、それで得点も増えたということではないでしょうか。

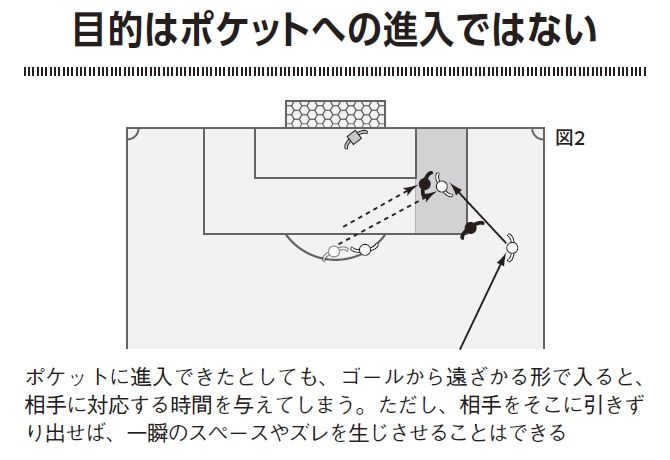

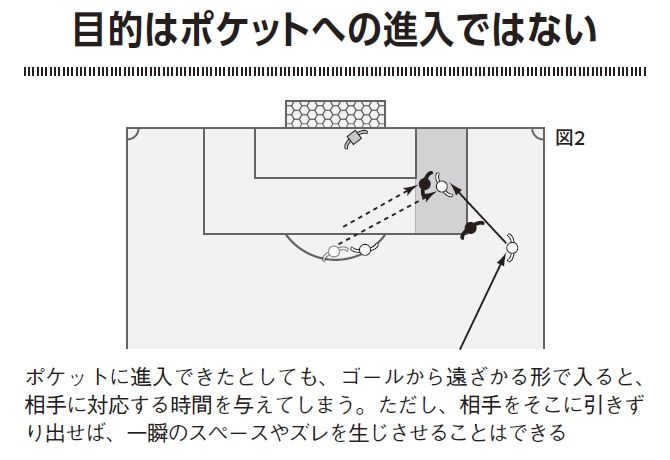

ポケットへの進入が目的になってはいけません(図2)。ポケットに進入するために練習すると、そこだけにフォーカスしてしまいます。例えば、起点を外につくろうと考えたら、中から外へと斜めに入っていくようなアクションが増えますが、そうすると、ゴールから離れる動きが多くなります。一方で、外で起点をつくった上で、クロスからポケットをとって得点するパターンも考えられます。常にゴールに向かうことを目的にすれば、自然とうまくいくと考えます。

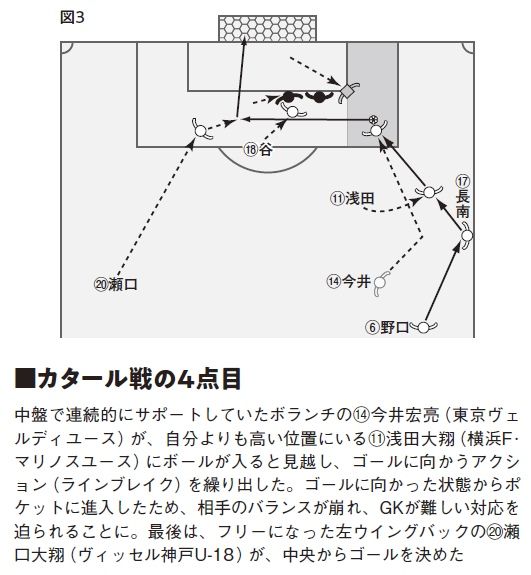

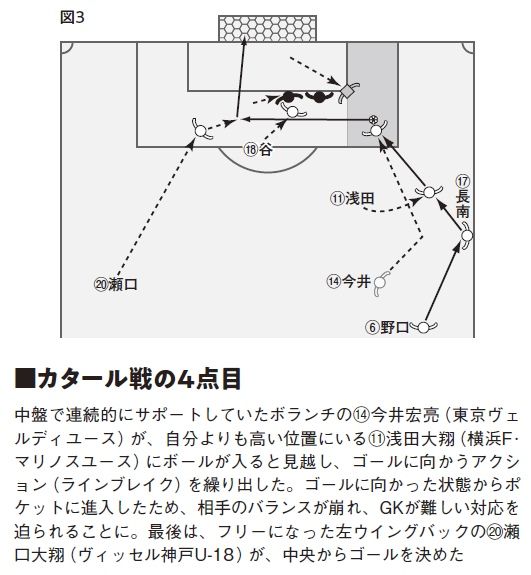

―カタールとの最終戦での2点目は、まさにその形でした。廣山 外で起点をつくった上で、大外からさらにぐるっと回った小林志紋(サンフレッチェ広島ユース)のクロスから、ゴールが生まれました。小林が深い位置に入った際に、ボランチの野口蓮斗(広島ユース)がポケットに走ったことによって、相手のセンターバックが食いついたので、空いたポケットに谷大地(サガン鳥栖U-18)が入って、ヘッドで決めました。

ポケットを攻略したわけではありませんが、ゴールに向かったことによって、結果的にネットを揺らせたわけです。そういう崩し方も大事ですし、ポケットに入った際にゴールに向かうようなファーストタッチで持っていく方法もあります。ゴールに向かうアクションが結果的にポケットへの進入になれば、ゴールに向かった状態から、ポケットで受けるシーン(図3)が増えます。

(次回へ続く)

PROFILE

廣山望(ひろやま・のぞみ)

1977年5月6日生まれ、千葉県出身。本田裕一郎監督(当時)の指導を受けた習志野高校において、福田健二(名古屋グランパスなどでプレー)らとともに、全国高校総体優勝を経験し、卒業後、ジェフユナイテッド市原(当時)に加入した。2001年に海外に渡り、セロ・ポルテーニョ(パラグアイ)やブラガ(ポルトガル)などでプレー。セロ・ポルテーニョ時代に日本代表に選出され、2試合に出場した。04年に、モンペリエ(フランス)から東京ヴェルディに移籍。セレッソ大阪やザスパ草津(当時)などにも所属し、12年に引退した。スペイン・バルセロナでの指導者海外研修を経て、14年から、JFAアカデミー福島U-15の監督やU-17日本代表のコーチなどを歴任。現在は、25年のU-17ワールドカップを目指すU-16日本代表の監督を務める

「 【特集】今こそ知りたい!「ポケット」の攻略法」を掲載した「サッカークリニック2025年1月号」は

こちらで購入