|ゴールを常に見ながら、ゴールから逆算した判断を下すドイツ・ブンデスリーガ1部のホルシュタイン・キールの点取り屋、町野修斗が過ごした高校が、大阪府の履正社高校だ。このチームを率いて20年以上になる知将の判断基準は、どのようなものだろうか?局面を打開するための動きのコツなど、攻撃面の判断を中心に取材した。

BBM sportsではその全貌を、2回にかけてすべて公開。

第一回は、スペースを判断材料に守備網をかいくぐる動きや、その際の注意点について解説する。

(引用:『サッカークリニック 2024年12月号』【特集】図解つき!サッカーの優れた状況判断PART7:大阪の強豪高校が持つ判断基準)

文/森田将義

|スペースがどこにあるかが、ポイントになる "空いている道路"を見つけ、判断材料にする。相手DFの動きを逆手にとりスペースを生んでいく様は、パズルのようだ。(Photo:森田将義)

"空いている道路"を見つけ、判断材料にする。相手DFの動きを逆手にとりスペースを生んでいく様は、パズルのようだ。(Photo:森田将義)「判断基準は、勝利のためにあります。勝つためにはゴールを奪わなければいけないですし、ゴールを奪うためにはシュートの場面を増やさなければいけません。今、何をすべきかを考えてプレーしてほしいです」

そう話すのは、町野修斗(ホルシュタイン・キール=ドイツ) をはじめとする数多くのJリーガーを輩出してきた、履正社高校(大阪府)の平野直樹監督である。

プレーするにあたっては、効率良く、効果的にゴールを目指すための優先順位がある。

「ゴールを常に見ながら、ゴールから逆算した判断を下すことが、大事になります。ボールを失うと、カウンターを食らう危険があるので、ボールを失わずにゴールを目指したいところです。

選手たちには、車の運転にたとえた話をよくしています。『渋滞している道路とすいている道路では、どちらのほうが早く目的地に到着する?』と問いかけています。判断材料としては、スペースがどこにあるかが、ポイントになります」(平野監督、以下同様)

5レーンの考え方が定着したのは、スペースを効率良く使いながら攻めるためである。68メートルの横幅を4人で守るのは難しく、5レーンのどこかは空く。スペースを消すためには、人数をかけて守るのが主流。3バックにウイングバックを加えた5人による守備方法が増えているのは、3トップで幅を使うチームに対応するためだ。5枚ですべてのスペースを網羅することにより、相手に縦への推進力を出させないようにしている。

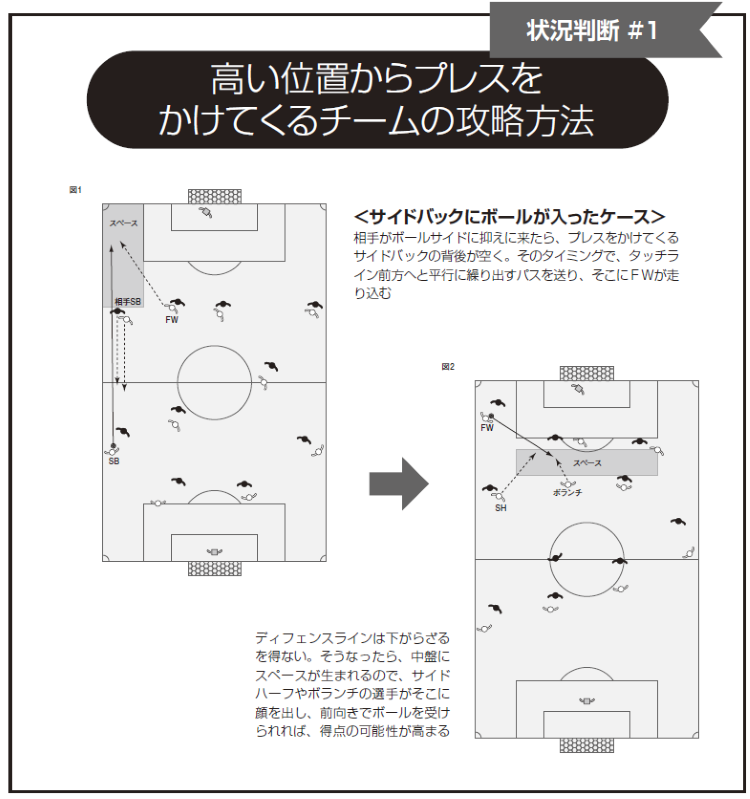

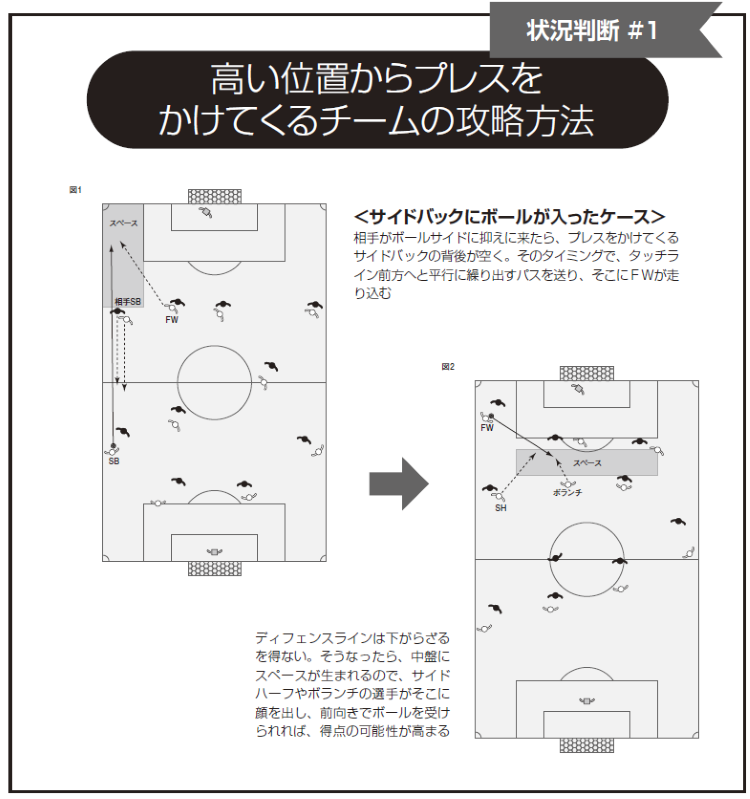

守備網をかいくぐる1つの手として、高い位置からプレスをかけてくるチームが多い、現代サッカーのトレンドを逆手にとった攻略方法がある。例えば、こちらのサイドバックにボールが入った際に、相手がボールサイドに抑えに来たら、プレスをかけてくるサイドバックの背後が空く(図1)。そのタイミングで、タッチライン前方へと平行に繰り出す、フットサル用語でいうところの「パラレラ」のパスを送り、そこにFWが走り込めば、ディフェンスラインは下がらざるを得ない。そうなったら、中盤にスペースが生まれるので、サイドハーフやボランチの選手がそこに顔を出し、前向きでボールを受けられれば、得点の可能性が高まる(図2)。

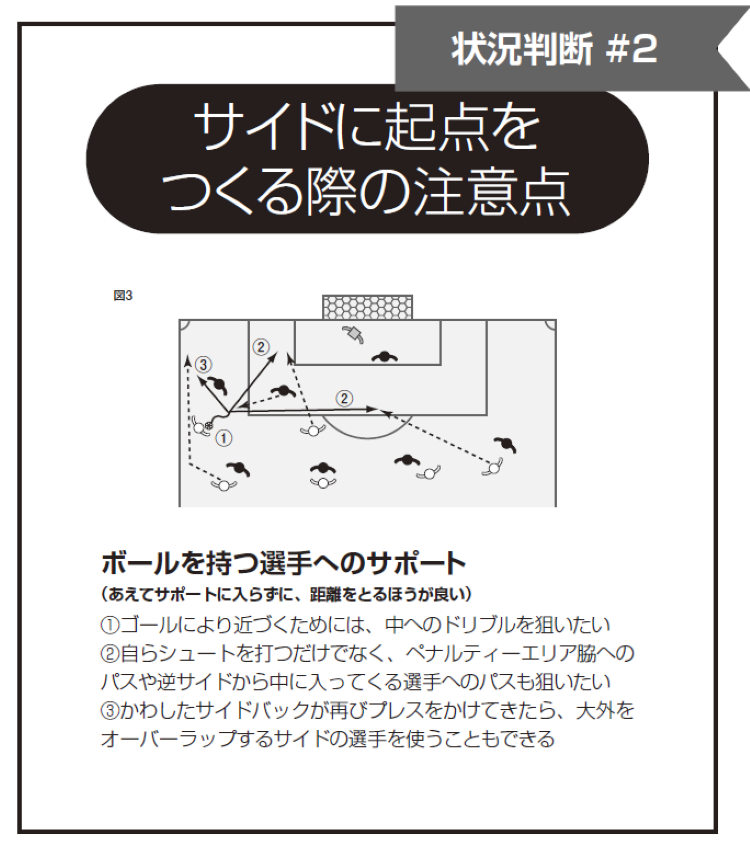

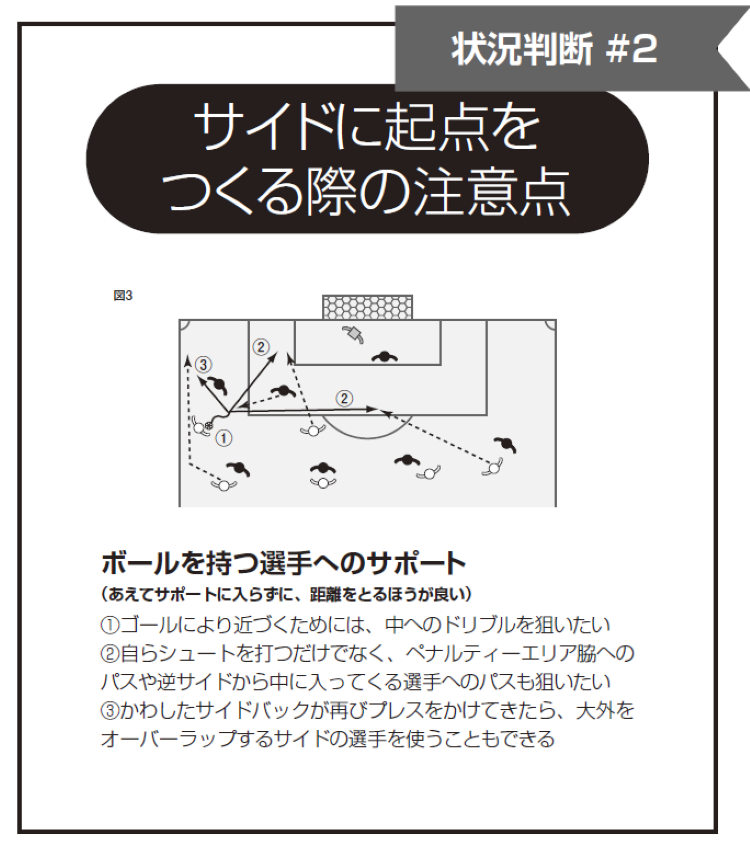

サイドに起点をつくる際に気をつけたいのは、ボールを持つ選手へのサポートである。ゴール前へのそれ以上の進入を許したくない相手は、複数人が挟み込む形で、ボール奪取を狙ってくる。そのときにサポートの距離が近すぎると、相手DFを引きつける形になり、スペースがなくなる。あえてサポートに入らずに、距離をとるほうが良い(図3)。

ワンツーで縦に抜け出し、ペナルティーエリアの脇まで持ち込むのも選択肢の1つだが、ゴールにより近づくためには、中へのドリブルを狙いたい(図3の①)。ボールホルダーに対面する相手DFは、中を切るために縦に誘導する守り方をしてくるので、矢印の逆を突く中へのドリブルに対応するのは難しい。1人目をかわしたあとに2人目が寄せてきたら、パスを選択し、寄せてこなかったら、そのままドリブルを続ければ良い。

バイタルエリアで前向きの状態をつくれれば、得点につなげるための選択肢が広がる。自らシュートを打つだけでなく、ペナルティーエリア脇へのパスや逆サイドから中に入ってくる選手へのパスも狙いたい(図3の②)。かわしたサイドバックが再びプレスをかけてきたら、大外をオーバーラップするサイドの選手を使うこともできる(図3の③)。そこで、サイドから中には行かれたくないと相手が考えれば、縦が空くはずである。

「相手のアプローチが素早ければ素早いほど、ベクトルを向けた守備のパワーが強まります。相手の矢印がどこを向いているかを見極めて、それを利用すれば良いんです」

|わずかな隙を逃がさないために、ボールの持ち方を意識したい ホルシュタイン・キール(ドイツ)の主力FWとして活躍している、履正社高校出身の町野修斗(右)(Photo:Getty Images)

ホルシュタイン・キール(ドイツ)の主力FWとして活躍している、履正社高校出身の町野修斗(右)(Photo:Getty Images)ただし、目の前に生み出したスペースは、数秒後にはなくなっているかもしれない。わずかな隙を逃さないために意識したいのは、ボールの持ち方。攻撃方向を向いた上で、常にどこにでもパスすることができる、さらにはドリブルもできるという状態で持つのが理想である。

しかし、体の真ん前にボールがあると、左右両足によるショートパスは可能だが、ロングパスを蹴る場合は、持ち直しが必要になる。右利きの選手なら、体の右前にコントロールするのが正解で、そうすれば、パスもドリブルもやりやすい。相手が素早く寄せてきたら、キープもできる。

サイドバックの選手によく見受けられるのは、相手のプレッシャーを嫌がるあまりに、顔は前を向いているが、体はボールを隠すために外側を向いているケースである。その状態では、外側へのパスしかできない。正しいボールの持ち方ができていないと、前に行く隙を逃してしまうことになる。前進するチャンスを逃がすようでは、良い判断とは言えないだろう。

現代サッカーにおいては、相手の強固な守備を崩すために、3人目の動きや選手がポジションを入れ替えるローテーションなどによって、スペースの使い方を仕込むチームが増えている。ウイングが中に入ることで相手のサイドバックを引きつけた上で、空いた高い位置のスペースまで、サイドバックが走り込んだりする。

トップ下がウイングの下に入るのも、1つの手段になる。相手としては、トップ下についていけば、真ん中が空き、ついていかなければ、サイドで数的優位をつくられるので、対応が難しい。攻撃側としては、そこで良い判断ができれば、相手ゴール前までスムーズに進入できるが、一方で、攻撃のパターンやチームとしてのルールなどを決めすぎると、そればかりが先行してしまう可能性がある。

「日本の選手の場合、真面目な子がすごく多いので、チームが狙いとするゴールの目指し方にこだわりがちです。でも、目的は、あくまでも得点すること。そこにつなげるためのポジティブなルール破りは大歓迎です」

点を取るための手段として、自陣からのポゼッションを採用しているチームにしても、相手が前からのプレスでボール奪取を狙ってきたら、空いた背後のスペースを狙えば良いのである。相手がロングボールを警戒して、ディフェンスラインを下げてきたなら、空いたその前のスペースを使いながら、パスをつなぐことが、正しい判断になる。

「ポゼッションが目的になるのはダメで、手段と目的をはっきりさせなければいけません」

指導者も選手も、その意識を持つ必要がある。1人で行けると判断したら、ローテーションせずにカウンターでシュートまで持ち込み、カウンターを封じるために、相手がブロックをつくって対応してきたら、ローテーションを使って崩していく。

(履正社高校を率いる知将が示す局面打開の状況判断#3~#5に続く)

指導者PROFILE

指導者PROFILE(Photo:森田将義)

平野直樹(ひらの・なおき)

1965年11月2日生まれ、三重県出身。現役時代のポジションはFWで、四日市中央工業高校から順天堂大学に進んだあと、松下電器とガンバ大阪でプレーした。引退後の93年にG大阪のアカデミーで指導者になり、99年にベガルタ仙台のトップチームを指揮した経験も持つ。履正社高校(大阪府)サッカー部の創部に伴い、2003年から監督として同部を指導。これまで、全国高校総体と全国高校サッカー選手権大会に4回ずつ出場している。FW林大地(ガンバ大阪)、MF田中駿汰(セレッソ大阪)、FW町野修斗(ホルシュタイン・キール=ドイツ)らを教え子に持つ

『図解つき!サッカーの優れた状況判断PART7:大阪の強豪高校が持つ判断基準』を掲載した「サッカークリニック2024年12月号」は

こちらで購入