ドイツ・ブンデスリーガ1部のホルシュタイン・キールの点取り屋、町野修斗が過ごした高校が、大阪府の履正社高校だ。このチームを率いて20年以上になる知将の判断基準は、どのようなものだろうか?局面を打開するための動きのコツなど、攻撃面の判断を中心に取材した。

BBM sportsではその全貌を、2回にかけてすべて公開。

第二回は、主に2人で仕掛ける際の状況判断と、数的優位を作るための動きについて解説する。

(引用:『サッカークリニック 2024年12月号』【特集】図解つき!サッカーの優れた状況判断PART7:大阪の強豪高校が持つ判断基準より)

文/森田将義

|ボールを失わないようにしながら、ゴールを目指す効率的なプレーや効果的なプレーを追求することは、判断する際の大事な要素だが、闇雲にゴールを目指そうとすると、ロングボールが増える。すると、ボールを奪われ、カウンターを受けるリスクが高まる。そのため、平野監督は、ボールを失わないようにしながら、ゴールを目指すことを意識させている。

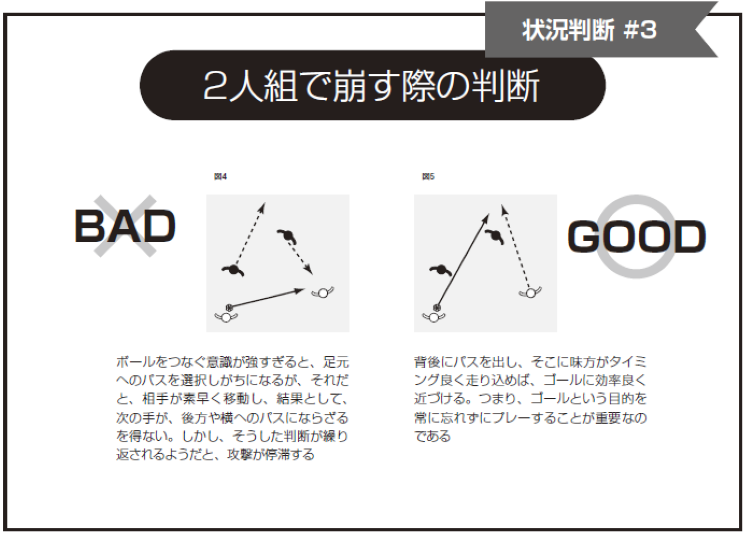

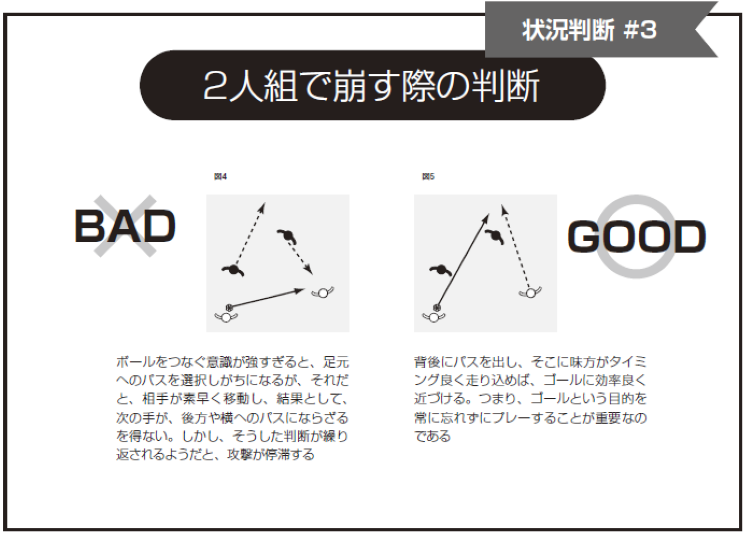

ゴールを奪うためには、2人組で崩す際の判断が、ポイントになる。ボールをつなぐ意識が強すぎると、足元へのパスを選択しがちになるが、それだと、相手が素早く移動し、結果として、次の手が、後方や横へのパスにならざるを得ない(図4)。しかし、そうした判断が繰り返されるようだと、攻撃が停滞する。

背後にパスを出し、そこに味方がタイミング良く走り込めば、ゴールに効率良く近づける(図5)。つまり、ゴールという目的を常に忘れずにプレーすることが重要なのである。ワンツーでDFの背後を狙う前段階として、相手を引きつけるために足元で受けるなら問題ない。

ボールを受けたら、すぐにドリブルで仕掛けられるように、空いている別のレーンに移動しておくと、良い展開を生み出せる可能性が高くなる。プレスが速い現代サッカーにおいては、相手の間でパスを受けるプレーが求められるが、その前に個人で相手のマークを外せれば、問題を解決できる。

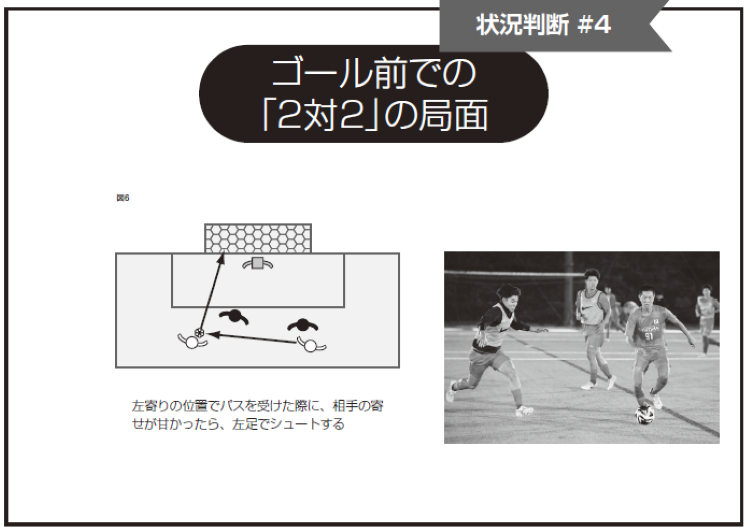

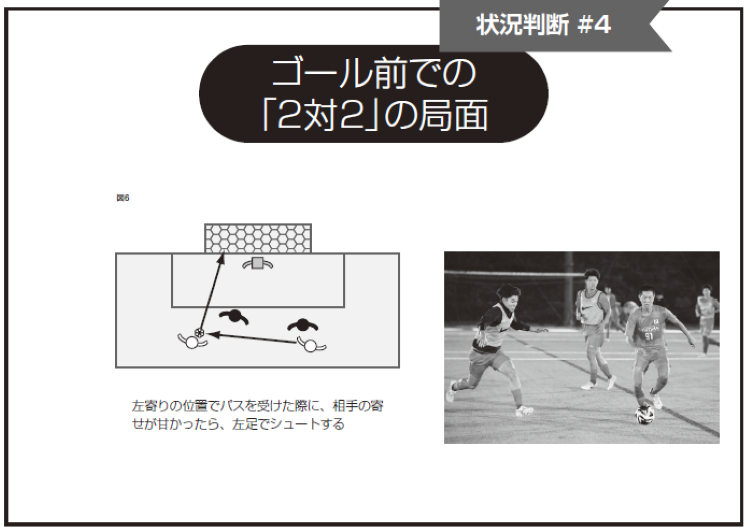

ゴール前での「2対2」の局面から、左寄りの位置でパスを受けた際に、相手の寄せが甘かったら、左足でシュートするのが正しい判断と言えるだろう(図6)。ただし、右足でしか蹴ることができない選手だと、持ち直した結果、シュートコースが消され、パスを選ばざるを得なくなることがある。パスが通ると、ミスには見えないが、シュートチャンスを逃しているようでは、良い判断ではない。

「技術に自信があれば、怯えることがなくなりますし、判断の要素が広がります。ボールをしっかりと扱えると、1つがダメでもやり直しができるので、そこが、すごく大事になります」

ゴール前での「2対2」の局面で生じる、フリーランのチャンスにおいても、考え方は同じである。背後にスペースがあるのに、DFがついてくるからといって、走りきらずに止まってしまうと、味方の選択肢としては、足元へのパスだけになる。対面するDFを引きつけてから、背後をとれば、ゴールにシンプルに近づける。

相手が食いついてこない場合は、前向きでボールを受けながら、3人目の飛び出しを呼び込むのが、次善の策になる。ただし、そこに固執してはいけない。3人目の動きは重要だが、1人で前進できるなら1人でいく、2人で前進できるなら2人でいくなど、最小単位でゴールに近づける方法を選んでほしい。

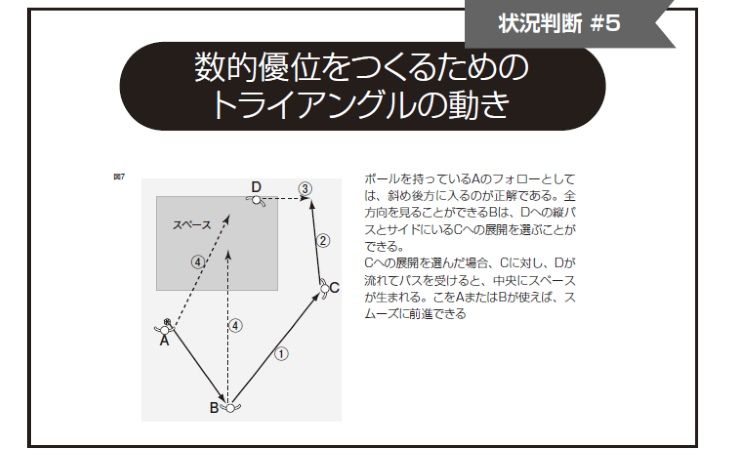

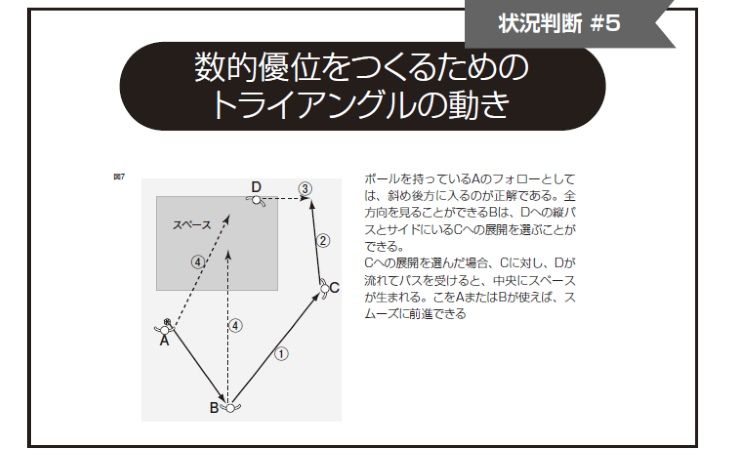

大切なのは、一言で言うと、数的優位をつくることだが、そのための判断基準として覚えておきたいのが、トライアングルの動きである(図7)。ボールを持っているAのフォローとしては、斜め後方に入るのが正解(図7のB)。全方向を見ることができるBは、Dへの縦パスとサイドにいるCへの展開を選ぶことができる。

Cへの展開を選んだ場合(図7の①)、Cに対し、Dが流れてパスを受けると、中央にスペースが生まれる(図7の②と③)。そこをAまたはBが使えば(図7の④)、スムーズに前進できる。その際、パスを出したCは、Dのフォローに入るべきか、それとも守備のバランスをとるべきか、それは、ピッチの状況を見た上で、判断しなければならない。

ボールを持っているときの優先順位の判断やボールを持っていないときの優先順位の判断は、いわゆる個人戦術の部分だが、そこをきちんとできるようにしたい。

「今の子たちはヨーロッパの試合をよく見ているので、人の動き方やボールの動かし方については、よくわかっています。そこから発展する形で、どうして、その動きをするのかまで理解できると、サッカーIQが上がって、良い判断ができるようになります。

マンチェスター・シティ(イングランド)は、みんなの個の力がベースにあって、その上で、チームとしての仕組みによって、相手の守備を崩すわけです。そうなると、相手としては、手をつけられません。個人戦術を理解していないうちから、グループでの崩しばかりを教えると、判断がなくなり、相手に対応された際に攻め手がなくなります」

サッカーは、シンプルな競技である。難しく考えがちだが、勝つために、ゴールに向かってプレーするだけなのだ。ゴールを奪うために、高い技術と優れた判断を試合で発揮できる選手を育成することが求められている。

指導者PROFILE(Photo:森田将義)

指導者PROFILE(Photo:森田将義)

平野直樹(ひらの・なおき)

1965年11月2日生まれ、三重県出身。現役時代のポジションはFWで、四日市中央工業高校から順天堂大学に進んだあと、松下電器とガンバ大阪でプレーした。引退後の93年にG大阪のアカデミーで指導者になり、99年にベガルタ仙台のトップチームを指揮した経験も持つ。履正社高校(大阪府)サッカー部の創部に伴い、2003年から監督として同部を指導。これまで、全国高校総体と全国高校サッカー選手権大会に4回ずつ出場している。FW林大地(ガンバ大阪)、MF田中駿汰(セレッソ大阪)、FW町野修斗(ホルシュタイン・キール=ドイツ)らを教え子に持つ

『図解つき!サッカーの優れた状況判断PART7:大阪の強豪高校が持つ判断基準』を掲載した「サッカークリニック2024年12月号」は

こちらで購入