2025-09-03

世界選手権男子マラソン日本代表近藤亮太(三菱重工マラソン部)、2度目のマラソン=世界選手権 「自分らしく、伸び伸びと」

2025-09-04

【新作情報】「2025BBMベースボールカード 2ndバージョン」バリエーション豊富なカードを集めてプロ野球を楽しみ尽くそう!

2025-09-05

【ソフトボール】SGホールディングスに新戦力が加入

2025-09-08

【新作情報】「BBMプロ野球チアリーダーカード2025 DANCING HEROINE」今回は9球団で総勢175人を収録!

2025-09-05

【連載 大相撲が大好きになる 話の玉手箱】第31回「ハプニング」その4

2025-09-04

IWGP女子王者・Sareee、ブーイング現象にも「闘いや信念を曲げるつもりはない」。9・6横浜の挑戦者・鈴季すずには「お前のほうが面白味がないし、つまんない」【週刊プロレス】

2024-04-01

ベースボール・マガジン社の人工芝一覧、導入実績、問い合わせ先 [ベーマガターフ]

2025-03-13

【サッカー】俺たちのトレーニングプランJクラブ編:ギラヴァンツ北九州 後編

2025-03-12

【サッカー】俺たちのトレーニングプランJクラブ編:ギラヴァンツ北九州 前編

2025-03-20

【サッカー】数々のプロ選手を輩出してきた強豪校、京都橘の選手の育て方とは。俺たちのトレーニングプラン高校編:京都橘高校 前編

2025-03-24

【サッカー】全国屈指レベルの大学の下部組織、[U-12チーム]のトレーニング計画とは。俺たちのトレーニングプランジュニア編:クラブ・ドラゴンズ柏U-12 前編

2025-03-19

【サッカー】筑波大の将来がある選手たちを預かる大学生ヘッドコーチ。俺たちのトレーニングプラン大学編:筑波大学 後編

2025-09-03

世界選手権男子マラソン日本代表近藤亮太(三菱重工マラソン部)、2度目のマラソン=世界選手権 「自分らしく、伸び伸びと」

2025-09-04

【新作情報】「2025BBMベースボールカード 2ndバージョン」バリエーション豊富なカードを集めてプロ野球を楽しみ尽くそう!

2025-09-05

【ソフトボール】SGホールディングスに新戦力が加入

2025-09-08

【新作情報】「BBMプロ野球チアリーダーカード2025 DANCING HEROINE」今回は9球団で総勢175人を収録!

2025-09-05

【連載 大相撲が大好きになる 話の玉手箱】第31回「ハプニング」その4

2025-09-04

IWGP女子王者・Sareee、ブーイング現象にも「闘いや信念を曲げるつもりはない」。9・6横浜の挑戦者・鈴季すずには「お前のほうが面白味がないし、つまんない」【週刊プロレス】

2024-04-01

ベースボール・マガジン社の人工芝一覧、導入実績、問い合わせ先 [ベーマガターフ]

2025-03-13

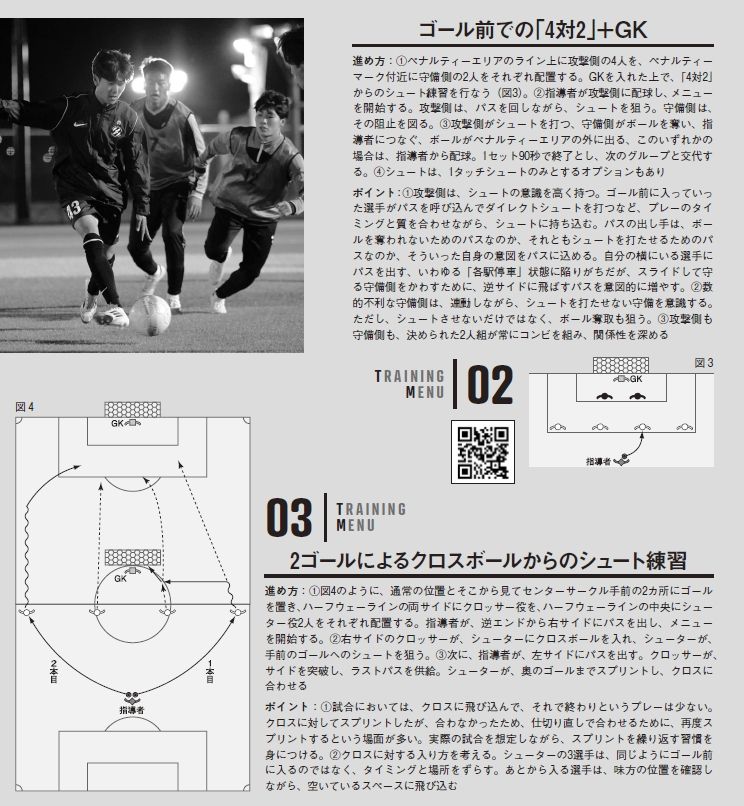

【サッカー】俺たちのトレーニングプランJクラブ編:ギラヴァンツ北九州 後編

2025-03-12

【サッカー】俺たちのトレーニングプランJクラブ編:ギラヴァンツ北九州 前編

2025-03-20

【サッカー】数々のプロ選手を輩出してきた強豪校、京都橘の選手の育て方とは。俺たちのトレーニングプラン高校編:京都橘高校 前編

2025-03-24

【サッカー】全国屈指レベルの大学の下部組織、[U-12チーム]のトレーニング計画とは。俺たちのトレーニングプランジュニア編:クラブ・ドラゴンズ柏U-12 前編

2025-03-19

【サッカー】筑波大の将来がある選手たちを預かる大学生ヘッドコーチ。俺たちのトレーニングプラン大学編:筑波大学 後編